里程碑!中国量子计算机迎来突破性进展

- 安徽热点

- 2017-03-16 10:51:00

- 385

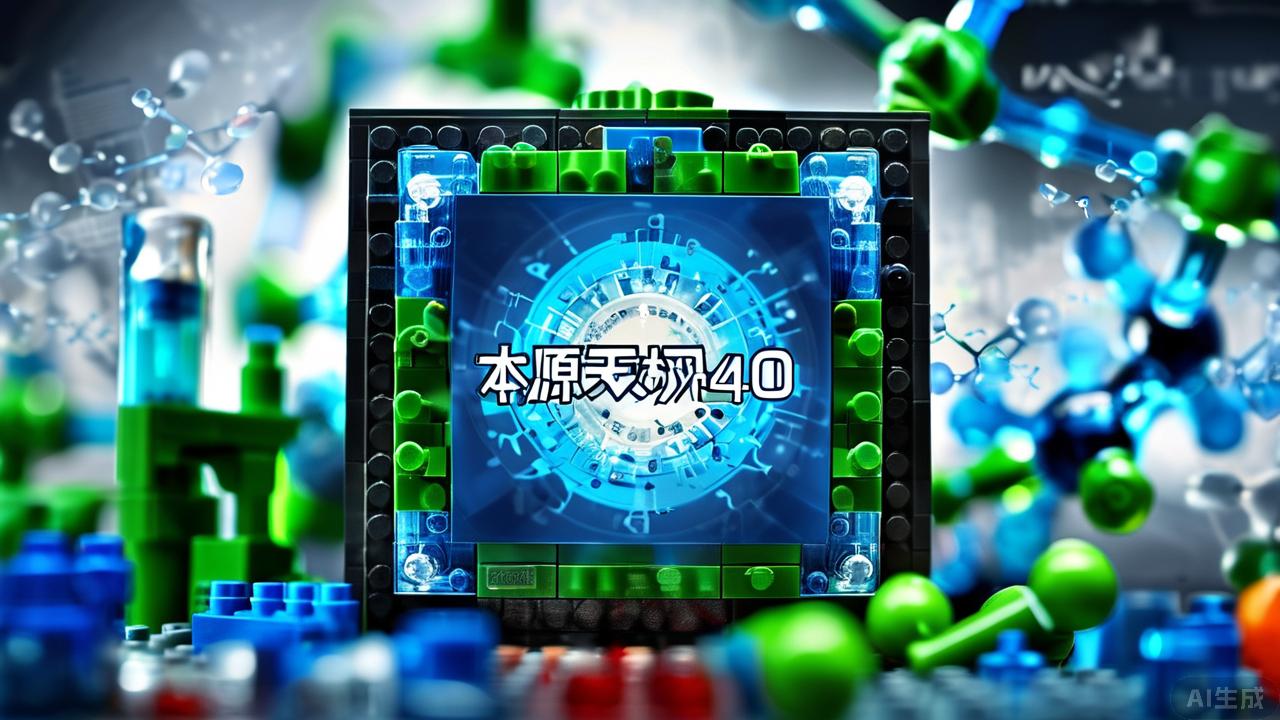

在量子科技领域,中国再次迎来里程碑式突破。2025年5月6日,安徽省量子计算工程研究中心正式发布第四代自主量子计算测控系统"本源天机4.0"。这套系统不仅支持500个以上量子比特的精密操控,更如同一台量子计算机的"超级大脑",通过精准的信号生成与采集,为百比特级量子计算机的量产铺平了道路。这一进展标志着我国量子计算产业从实验室走向规模化生产的转折点,其意义堪比半导体产业从手工制程迈向晶圆厂批量生产的跨越。

量子测控系统:量子计算机的"神经中枢"

量子计算测控系统的技术难度常被比喻为"在飓风中让数百只蜜蜂保持固定队形跳舞"。传统计算机的比特非0即1,而量子比特却可以同时处于叠加态,这种特性使得操控难度呈指数级增长。“本源天机4.0"通过高度集成的控制模块,能同时生成、采集和解析500+量子比特的信号,相当于在百万分之一秒内完成对数百个微观粒子的"芭蕾舞编导”。其核心突破在于将微波脉冲精度控制在皮秒级(1皮秒=万亿分之一秒),这好比要求短跑运动员的起跑反应误差不超过一根头发丝落地时间的万分之一。

产业化突破:从实验室到量产的关键一跃

该系统的工程化价值体现在"可复制、可迭代"的生产模式上。就像汽车产业通过标准化生产线实现量产,"本源天机4.0"采用模块化设计,使得量子测控系统的生产周期缩短60%,成本降低约45%。安徽省量子计算工程研究中心作为中科院与企业的联合创新平台,其研发路径具有典型示范意义——先通过"本源悟空"量子计算机(搭载第三代系统)验证技术可行性,再升级至工业级解决方案。这种"科研-工程-产业"的三级跳模式,正在打破量子技术"实验室成果难以转化"的魔咒。

技术参数背后的产业想象力

在具体性能上,4.0版本较前代实现三大跨越:扩展性支持从百比特到千比特的平滑升级,就像高速公路从四车道扩建为八车道而不需重建路基;集成度提升使设备体积缩小40%,相当于将满屋子的实验设备压缩进两个冰箱大小的机柜;自动化水平则让校准效率提升10倍,以往需要博士专家耗时一周的调试工作,现在技术人员半天即可完成。这些改进直接对应产业化的核心诉求——稳定性、易用性和成本控制。

全球竞争格局中的中国位置

当前国际量子计算产业呈现"合作与封锁并存"的复杂态势。一方面,2025年各国在量子纠错等基础研究领域加强合作;另一方面,美欧日等国加速推进量子供应链"近岸化",试图构建技术壁垒。在此背景下,“本源天机4.0"的自主可控特性尤为关键——其国产化率超过90%,包括核心芯片、低温电子学模块等"卡脖子"环节均实现突破。中国量子产业"东部引领、中部协同"的发展格局也由此强化,合肥与北京、上海共同构成量子科技创新的"黄金三角”。

从技术到生态的长期价值

量子计算的商业化始终面临"鸡与蛋"的悖论:没有足够比特数就难以开发实用算法,而没有成熟应用又难以支撑硬件投入。“本源天机4.0"提供的500+比特操作能力,相当于为开发者提供了"量子算力的乐高积木”。产业分析师预测,这将催生金融建模、药物研发等领域的首批杀手级应用,到2025年末可能带动超百亿规模的量子计算产业链。正如经典计算机从ENIAC发展到个人电脑的历程,量子技术也正经历从"国家项目"到"企业标配"的历史性转变。

站在2025年的节点回望,量子科技的第二次革命浪潮已清晰可辨。如果说量子通信构建了信息传输的"绝对安全通道",量子测量创造了感知世界的"超灵敏触角",那么量子计算正在成为破解复杂问题的"终极思维引擎"。"本源天机4.0"的诞生,不仅是一个技术版本的迭代,更是中国在全球量子竞赛中从跟跑到并跑的战略支点。当未来史学家书写这段科技史时,或许会将这个五月标注为——人类正式开启量子工业化时代的黎明时刻。

本文由作者笔名:纪晓岚 于 2017-03-16 10:51:00发表在本站,原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: https://www.anhuinews.co/wen/188.html

纪晓岚

纪晓岚